Il Rapporto 2019 dell’IPCC evidenzia l’impatto che i cambiamenti climatici stanno avendo sul suolo e suggerisce alcune azioni e strategie che potrebbero contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra climalteranti.

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti: aumentano le temperature medie, si innalza il livello dei mari, mentre vaste regioni del mondo sono minacciate dalla desertificazione o dall’allagamento. La causa principale va rintracciata nelle emissioni di gas serra. Sono dati contenuti nell’ultimo Rapporto dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), che nell'edizione del 2019 concentra l’attenzione sul rapporto fra clima e uso del suolo.

Roberto Buizza, docente di Fisica alla Scuola Superiore San’Anna di Pisa, nel suo articolo sul numero di dicembre di Aggiornamenti Sociali offre un’ampia sintesi del Rapporto. Pubblichiamo di seguito la parte dell’articolo relativa all’andamento di alcuni fenomeni che sono causa o conseguenza dei cambiamenti climatici.

Se ti interessa leggere l’articolo completo e sostenere il lavoro di Aggiornamenti Sociali, clicca qui

Le emissioni dei gas serra e i cambiamenti climatici: che cosa osserviamo?

Prima di riassumere le principali conclusioni del Rapporto IPCC 2019 e per comprenderle a fondo, ricordiamo che cosa ci dicono le osservazioni sulla crescita delle emissioni di gas serra, sul riscaldamento del clima, sullo scioglimento dei ghiacci e l’innalzamento del livello dei mari e, infine, sulla frequenza e intensità degli eventi meteorologici estremi.

a) Le concentrazioni dei gas serra continuano a crescere

Questo fenomeno, dovuto a gas come l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O), è iniziato sostanzialmente nei primi anni del XX secolo e ha subito una forte accelerazione dopo la Seconda guerra mondiale. Negli ultimi trent’anni anni tale crescita è continuata, con oscillazioni legate all’andamento dell’economia: i periodi di pausa e rallentamento durante le fasi di crisi economica sono stati seguiti da fasi di incremento sempre più intense.

La continua crescita dei gas serra è legata allo sviluppo economico, a un continuo aumento della produzione energetica e ad alcuni settori produttivi (trasporti, agricoltura, allevamenti). È importante ricordare che, negli ultimi 800mila anni e fino all’inizio del Novecento, il livello di concentrazione della CO2 era rimasto sempre al di sotto del livello preindustriale di 270 parti per milione (ppm), mentre oggi ha superato i 400 ppm. Secondo le stime della concentrazione di CO2 sempre basate su osservazioni, questo livello era stato superato solo 2,5 milioni di anni fa. Mai, da quando l’homo sapiens ha abitato la Terra, circa 200mila anni fa, la concentrazione di CO2 ha raggiunto tali livelli. E mai prima degli ultimi 50 anni le concentrazioni di gas serra hanno subito una variazione simile (+55% in 120 anni, da ~270 ppm nel 1900 a 415 ppm nel 2019).

Se si vuole confrontare il contributo alle emissioni di diversi Stati, due sono di solito i metodi di misura seguiti: il primo è basato sull’emissione totale di ogni Paese, mentre il secondo fa riferimento alle emissioni per persona (CO2 equivalent per capita). Quest’ultimo tiene conto del fatto che tutti gli abitanti della Terra hanno diritto ad avere accesso all’energia necessaria per vivere, alimentarsi, crescere e svilupparsi. Con ragione, pertanto, moltissimi autori considerano questa seconda misura più giusta e corretta. In termini assoluti, la Cina è il Paese che contribuisce maggiormente alle emissioni totali di gas serra, mentre in termini di emissioni per persona Stati Uniti, Canada, Australia e Unione Europea (UE) sono le regioni con i valori più alti. Nella colonna di destra della tabella si può osservare anche l’enorme differenza tra i contributi accumulati dai vari Paesi nel periodo 1991-2014. Ogni italiano ha contributo più o meno come il cittadino medio europeo, circa il 60% in più del cittadino medio della Cina, e quasi 6 volte la quantità emessa da un cittadino medio dell’India. Si nota anche una grande differenza tra i valori di Stati Uniti, Canada, Australia e UE, dovuta in parte alle diverse caratteristiche delle loro economie, ad esempio riguardo al fatto che sono basate su processi produttivi più o meno energeticamente intensi e in base al tipo di agricoltura e allevamento. Tale divario però in parte è anche dipendente dallo stile di vita: si pensi ai consumi di energia dei singoli, ad esempio quelli legati all’utilizzo di auto con motori più potenti e inquinanti, alla minore efficienza energetica delle abitazioni, all’uso più o meno intenso di sistemi di riscaldamento e di condizionamento.

Occorre avere presenti questi numeri che riguardano le emissioni su un lungo periodo quando si parla della loro riduzione tenendo conto della giustizia sociale e del diritto allo sviluppo o nel tentativo di identificare chi sia maggiormente responsabile della situazione attuale e che quindi dovrebbe contribuire di più alla riduzione delle emissioni. Questi numeri sono fondamentali perché ci aiutano anche a capire le posizioni politiche dei vari Paesi all’interno delle conferenze internazionali sul clima (COP). Ad esempio, in Paesi le cui economie dipendono da industrie che emettono grandi quantità di gas serra (ad esempio acciaierie o cementifici), le lobby che negano che le attività umane siano la causa principale dei CC e che spingono contro politiche di riduzione dei gas serra sono più forti e condizionano le azioni dei Governi.

b) L’andamento della temperatura media globale

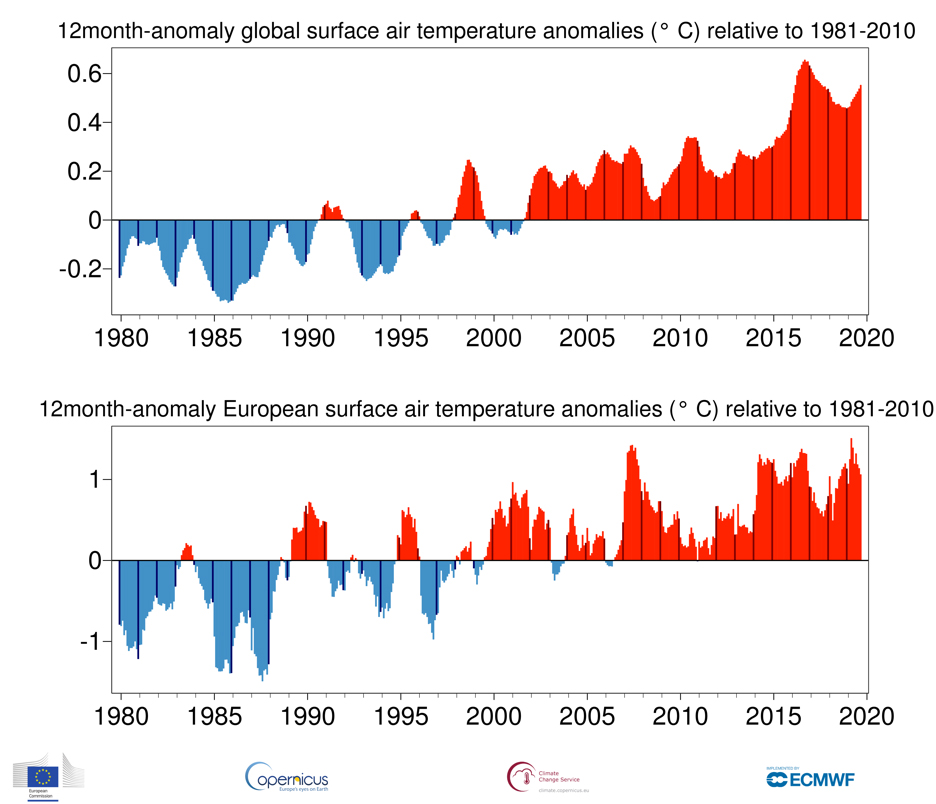

In termini di temperatura media globale alla superficie, il 2018 è risultato il quarto anno più caldo degli ultimi 40 anni e il 2019 ha fatto registrare il giugno con le temperature più elevate. La figura qui sotto mostra l’andamento dell’anomalia della temperatura media globale (pannello in alto) e della temperatura media calcolata solo sull’Europa. Per ogni mese, l’anomalia è definita come il valore medio della temperatura, calcolata per i dodici mesi precedenti, meno la temperatura media degli ultimi 40 anni. Se prendiamo, ad esempio, settembre 2019, a livello globale la media degli ultimi 12 mesi è stata di 0,57 ºC più alta rispetto alla media degli ultimi 40 anni.

A questo risultato occorre aggiungere 0,63 ºC per ottenere il riscaldamento rispetto al valore medio preindustriale (utilizzato nei rapporti internazionali, tra cui quello dell’IPCC) che affermano la necessità di mantenere il riscaldamento medio al di sotto di 1,5 ºC. Aggiungendo 0,63 a 0,57, si ottiene 1,2 ºC: in altre parole, la temperatura media globale è già 1,2 ºC superiore al periodo preindustriale. Considerando che, con i livelli attuali di emissioni di gas serra, la temperatura sale di circa 0,2 ºC ogni 10 anni, tra 15 anni si sorpasserà il livello di 1,5 gradi. Ecco perché è assolutamente necessario intraprendere azioni che portino a un’immediata riduzione delle emissioni di gas serra.

I dati sopra riportati sono valori medi calcolati su tutto il globo. Osservando più in dettaglio le diverse regioni, le terre emerse in generale si scaldano più degli oceani e certe regioni della Terra più di altre; l’Europa e, in particolare, l’area mediterranea sono zone dove il riscaldamento è più evidente. La figura qui sopra mostra, ad esempio, che a livello europeo la temperatura media degli ultimi 12 mesi è stata 0,7 °C più alta rispetto a quella degli ultimi 40 anni. Inoltre, confrontando i valori delle anomalie tra i primi 5 anni della serie (1980-1984) e gli ultimi 5 anni (2014-2018), si osserva che a livello globale le anomalie passano da -0,2 a +0,5 (quindi +0,7 °C in 40 anni), in Europa invece da -1,0 salgono a +0,8 °C (quindi +1,8 °C). In sostanza, il riscaldamento medio in Europa è circa il doppio di quello globale. Il messaggio è chiaro: l’Europa è uno dei cosiddetti

climatic hot spot, dove l’impatto del continuo aumento dei gas serra è doppio o triplo rispetto a quello medio globale.

c) Scioglimento dei ghiacciai ed eventi meteorologici estremi

I ghiacci polari e i ghiacciai continuano a sciogliersi. Le osservazioni da satellite dell’estensione dei ghiacci dell’Artico dicono che nell’agosto del 2019 essa ha raggiunto il secondo valore minimo degli ultimi 40 anni: da 7,4 milioni a 4,8 milioni di km2, ossia 2,6 milioni km2 in meno (-35%). In media, dagli anni ’60 a oggi l’estensione dei ghiacci dell’Artico si è ridotta del 10% ogni decade (da circa 10 a 4,8 milioni). Lo stesso accade per i ghiacci della Groenlandia e per i ghiacciai delle Alpi.

Una delle conseguenze dello scioglimento è l’innalzamento del livello dei mari, che è salito di circa 20 cm dal 1900 al 2010. Il problema è che da allora si è osservata anche in questo caso un’accelerazione: negli ultimi anni il livello è salito di quasi 3 cm ogni decade.

Un’atmosfera più calda ha più energia, e quindi è in grado di generare perturbazioni più intense, tra cui tempeste di vento e di pioggia (cicloni nell’area mediterranea, come la tempesta Vaia che ha colpito il Nord-Est italiano nell’ottobre del 2018, o uragani nei tropici). Può, inoltre, contenere una quantità maggiore di vapore acqueo: quando si innescano fenomeni temporaleschi, il vapore condensa e possono verificarsi piogge più intense e grandinate eccezionali, come è accaduto a Pescara nel luglio 2019, quando sono stati raccolti chicchi di grandine con una dimensione che si osserva di solito solo ai tropici.

In altre parole, non cambiano solo i valori medi, ma anche la variabilità dei fenomeni: con un’atmosfera più calda, ulteriormente riscaldata dai mari durante le transizioni stagionali tra estate e inverno, gli eventi meteorologici estremi possono essere più forti e più frequenti: ad esempio in Italia in estate si verificano più spesso ondate di calore più intense e più lunghe.

Paradossalmente, a causa del riscaldamento globale si assiste anche a eventi freddi acuti, quali ad esempio l’ondata di basse temperature che ha colpito la regione dei Grandi Laghi del Nord America nel gennaio del 2019. Lo stesso può accadere per gli inverni nelle regioni alpine: a causa di una maggiore variabilità della circolazione atmosferica, si potrebbero presentare flussi d’aria fredda, artica, più rigidi e che durano più a lungo.

Se ti interessa continuare a leggere l’articolo

e vuoi sostenere il lavoro di Aggiornamenti Sociali, clicca qui