La questione del debito estero dei Paesi del cosiddetto Sud globale torna di stringente attualità a venticinque anni di distanza dalle iniziative internazionali intraprese per cancellarlo in occasione del Giubileo del 2000. La preoccupazione per i livelli di indebitamento ormai insostenibili è alta e papa Francesco ha lanciato un appello alla comunità internazionale perché cerchi possibili soluzioni in questo anno giubilare. Per comprendere la situazione attuale è di aiuto ricostruire le cause che hanno dato origine all’elevata esposizione debitoria negli anni ’70 e le successive tappe.

L’indebitamento: i termini della questione

Proprio come famiglie e imprese, anche i Paesi possono ricorrere all’indebitamento, contraendo prestiti o emettendo titoli di Stato. Lo fanno quando la spesa pubblica eccede le entrate fiscali e in particolare per finanziare investimenti di medio e lungo periodo, ad esempio la costruzione di infrastrutture che dovrebbero rendere l’economia più produttiva e generare le risorse per restituire i prestiti. I creditori di uno Stato possono essere i suoi cittadini o le sue banche o imprese, oppure soggetti stranieri, privati o pubblici (altri Stati o istituzioni finanziarie internazionali come la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale [FMI] o le cosiddette banche di sviluppo). In questo caso si parla di debito estero.

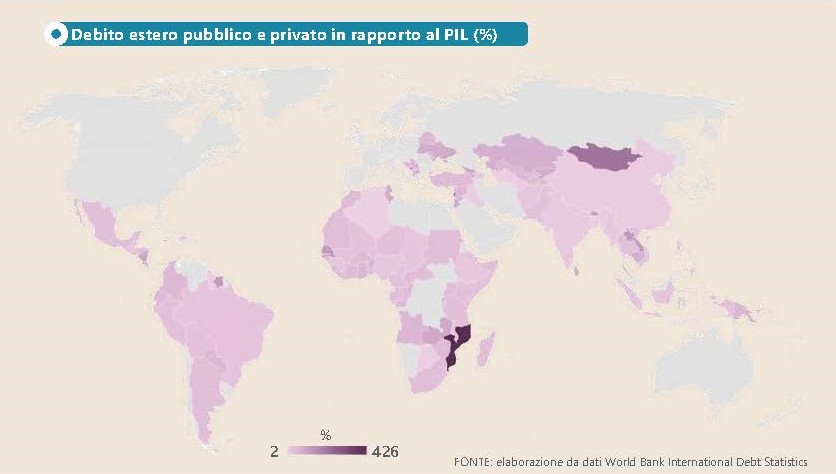

Per i Paesi che la Banca mondiale classifica a basso o medio reddito pro capite, con fasce di povertà consistenti, la raccolta fiscale è spesso insufficiente a finanziare in modo adeguato i servizi essenziali. Per questo, alcuni Stati fanno ricorso al debito non solo per finanziare le infrastrutture, ma anche per stimolare l’economia, ridurre la povertà e migliorare le condizioni di vita. La crescita auspicata dovrebbe generare negli anni successivi una raccolta fiscale maggiore e consentire il pagamento dei prestiti sottoscritti. Purtroppo, per ragioni non sempre attribuibili alla responsabilità dei debitori, il servizio del debito (la somma della spesa per le rate e gli interessi) si può rivelare nel tempo assai più oneroso di quanto previsto inizialmente, divenendo in casi estremi insostenibile.

La valutazione della sostenibilità del debito è una delle questioni aperte del dibattito internazionale. Si ritiene sostenibile il debito che non sottrae a un Governo le risorse necessarie per finanziare la spesa sociale, in particolare per la sanità, l’istruzione e la formazione, e per dotare il Paese di infrastrutture adeguate. Per un Paese a basso o medio reddito, un debito che impedisce queste spese nega la possibilità di un cambiamento e di fatto “condanna” alla povertà: ecco perché si parla di cancellazione del debito come di un processo di liberazione. A livello internazionale non è però facile trovare un consenso sui criteri per individuare i livelli di spesa che non devono essere intaccati dal servizio del debito. Le modalità di spesa e di raccolta fiscale sono molto diverse da Paese a Paese, e non solo per le differenti disponibilità economiche: ad esempio, negli Stati Uniti i livelli di tassazione e di spesa sociale sono significativamente inferiori rispetto a quelli dei Paesi dell’Europa continentale.

Oggi la questione del debito pubblico è rilevante in tutto il mondo. In Europa è stata una grave emergenza durante la crisi del 2008 con il caso del debito greco. Per l’Italia la spesa per interessi sul debito è rigida e riduce la flessibilità del bilancio pubblico. Gli Stati Uniti hanno un indebitamento molto elevato, detenuto in gran parte da creditori stranieri, fra cui grandi gruppi finanziari asiatici, soprattutto cinesi, un legame che influisce sulle relazioni geopolitiche. Ma per i Paesi del cosiddetto Sud globale l’indebitamento è ancora più delicato a causa di condizioni economiche ben più vulnerabili e di una minore disponibilità di infrastrutture.

L’indebitamento prima del 2000 e le iniziative di cancellazione

Negli anni ’90 del secolo scorso, i Paesi del Sud del mondo avevano un’esposizione verso l’estero insostenibile, che stava sistematicamente impoverendo le popolazioni. Quel debito aveva avuto origine con le due crisi del petrolio del 1973 e del 1979. La prima aveva accresciuto in modo notevole i ricavi dei Paesi produttori di petrolio, che investirono le somme incassate nel mercato finanziario, aumentando la liquidità internazionale e provocando così forti riduzioni dei tassi di interesse. Questa riduzione, accompagnata dagli elevati tassi di inflazione causati dall’aumento del prezzo del greggio, rese l’indebitamento molto conveniente e le grandi banche internazionali concessero prestiti a quasi tutti i Paesi del Sud. Dopo la seconda crisi del 1979, però, gli Stati Uniti e il Regno Unito adottarono politiche restrittive di ispirazione monetarista per ridurre l’inflazione, provocando l’impennata dei tassi di interesse in tutto il mondo. Inoltre, l’Amministrazione Reagan decise di far apprezzare il dollaro per rendere meno costose le importazioni. In particolare, la valuta statunitense moltiplicò il proprio valore rispetto a quelle dei Paesi del Sud del mondo, il cui debito estero era denominato in dollari, non in valuta nazionale.

A seguito dell’aumento dei tassi di interesse e dell’apprezzamento del dollaro, il servizio del debito, una volta “tradotto” in valuta nazionale, divenne molto più oneroso per i Paesi del Sud del mondo che si erano indebitati negli anni precedenti, rendendo impossibile onorare le scadenze previste. La crisi scoppiò nell’agosto del 1982. Poiché tutte le principali banche commerciali del mondo erano fortemente esposte con i prestiti divenuti insostenibili, i Paesi ricchi intervennero subito, per evitare una crisi finanziaria come quella del 1929 o quella che si sarebbe verificata nel 2008. Prestarono nuove somme ai Governi indebitati, per consentire loro di sanare la posizione con le banche, dilazionando i rimborsi e vincolando i prestiti ai cosiddetti Programmi di aggiustamento strutturale (SAPs). Si trattava di programmi di liberalizzazione selvaggia che nel tempo impoverirono questi Paesi, e solo molti anni dopo vennero considerati inefficaci dallo stesso FMI e dalla Banca mondiale.

Alle soglie del 2000, Giovanni Paolo II, facendo riferimento all’antica regola biblica citata nel capitolo 25 del Levitico, lanciò l’appello giubilare per la “liberazione” dal debito insostenibile, ripreso dalla società civile in tutto il mondo con l’iniziativa Jubilee 2000, che chiedeva l’intervento dei Governi e delle istituzioni internazionali. Dopo una prima timida risposta, nel settembre 1999, Banca mondiale e FMI, con il consenso di tutti i Governi, riformularono i termini dell’Iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries Initiative), che consentiva cancellazioni del debito a una quarantina di Paesi a basso reddito pesantemente indebitati, abrogarono i SAPs e lanciarono la Poverty Reduction Strategy (Strategia per la riduzione della povertà). Con essa i Governi potevano ottenere cancellazioni e nuove risorse a condizioni più sostenibili, a patto di presentare un Documento strategico di riduzione della povertà (Poverty Reduction Strategy Paper, PRSP) frutto di un dialogo con la società civile. Nel 2000 l’Assemblea generale dell’ONU lanciò gli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), che si proponevano di dimezzare la povertà nel pianeta entro il 2015 e costituirono la cornice per elaborare i PRSP.

Con queste iniziative si ricrearono condizioni di solvibilità e si diede centralità alla responsabilità e alla trasparenza, assenti precedentemente. La forte attenzione ai processi di partecipazione trasparente rafforzò le democrazie e nel quindicennio successivo non si verificarono più colpi di Stato in Africa e America latina. Ripresero, purtroppo, quando quell’attenzione a un dialogo politico e civile trasparente iniziò a ridursi, con l’affermazione, anche nelle sedicenti democrazie mature del Nord, dei fenomeni di populismo e nazionalismo.

Dopo il 2000, una stagione contraddittoria

Dopo il 2000 si aprì una stagione nel segno dell’ottimismo. I benefici delle cancellazioni per le economie dei Paesi coinvolti furono evidenti. Migliorò anche il processo democratico e l’ONU avviò la preparazione della prima Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, approvando nel marzo 2002 il Monterrey Consensus, che offriva un quadro per far convergere risorse verso il Sud globale e finanziare gli OSM. Parallelamente si avviò anche una riflessione sulle regole per il prestito responsabile, concesso cioè a condizioni sostenibili nel tempo in modo da prevenire le crisi. Gli attentati dell’11 settembre 2001 mutarono il clima internazionale, ma senza conseguenze immediatamente visibili sui processi finanziari. Anzi, si diede maggior rigore alla lotta ai paradisi fiscali e finanziari che indeboliscono i mercati internazionali e le possibilità di sviluppo dei Paesi più vulnerabili, oltre a offrire canali per il finanziamento del terrorismo.

A rendere più fragile questo scenario furono però i cosiddetti free rider, attori finanziari che si muovono come cavalieri solitari sullo scacchiere internazionale offrendo denaro facile, senza chiedere il rispetto di rigorose norme di programmazione o standard democratici. Tra questi vi è in particolare la Cina, che usa i prestiti ai Paesi ricchi di risorse minerarie o che hanno una posizione strategica nelle rotte commerciali internazionali come leva per affermarsi come la manifattura del pianeta. Entrarono in gioco anche nuovi attori privati, alcuni dei quali spregiudicati, come i cosiddetti vulture fund (letteralmente “fondi avvoltoio”), che acquistano nei mercati secondari titoli di Stato a prezzi scontati, quindi si rivolgono alla magistratura chiedendone il pagamento al valore nominale pena la confisca di beni di proprietà dello Stato che li ha emessi.

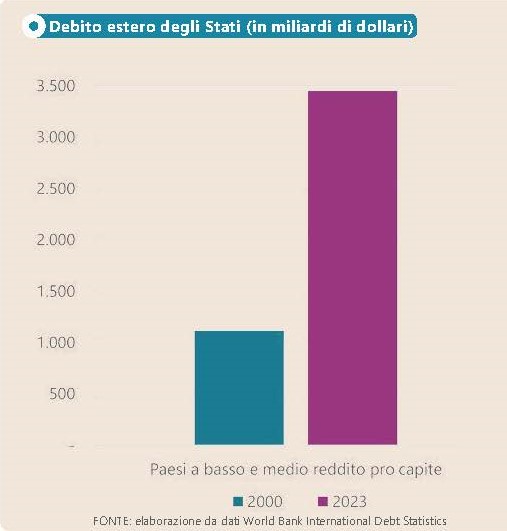

L’indebitamento estero dei Paesi del Sud del mondo iniziò a preoccupare dopo la crisi finanziaria del 2008, che causò una generale sfiducia e si trasmise all’economia reale. Le conseguenze del rallentamento o in diversi casi addirittura della contrazione del PIL si avvertirono anche a livello di raccolta fiscale, con un calo delle risorse disponibili per i Governi in tutto il mondo. Ma ciò avveniva mentre aumentavano le esigenze di spesa per sostenere il reddito e contrastare la crisi. Anche i Paesi a basso e medio reddito attuarono interventi di questo tipo, indebitandosi per finanziare la nuova spesa, dato che la raccolta fiscale non era sufficiente. La crisi inoltre riduceva la domanda di materie prime provenienti dal Sud globale, contribuendo a diminuire le entrate da esportazioni dei Paesi indebitati.

Il nuovo scenario internazionale e l’impatto della pandemia

Dopo la crisi economica del 2008 si intensificò il dibattito internazionale sul rinnovo degli OSM prossimi alla loro scadenza. Nel 2012 si svolse la Conferenza internazionale Rio+20, che promosse l’unificazione dell’agenda della lotta alla povertà con quella della protezione dell’ambiente. Nel 2015 fu lanciata l’Agenda 2030, che propone una partnership internazionale basata sulla pari dignità di tutti i Paesi e presuppone che ogni nazione la declini in modo originale a livello locale.

Contemporaneamente, però, si allentava l’attenzione alla verifica dei programmi di sviluppo e alle modalità del loro finanziamento. In particolare, non si creò un processo condiviso di monitoraggio dei processi di spesa, anche perché cresceva in molti Paesi un atteggiamento di distacco, se non di disprezzo, verso i meccanismi istituzionali di interazione sovranazionale, che ha la sua radice nella diffusione dei populismi e dei nazionalismi, nel Nord come nel Sud del mondo. A questo si aggiungeva il fatto che nei Paesi a basso e medio reddito, proprio mentre miglioravano alcune condizioni economiche, la fascia di popolazione più vulnerabile era sempre meno rappresentata politicamente. L’interazione di queste diverse tendenze riduceva la pressione dell’opinione pubblica per politiche efficaci di lotta alla povertà, mentre diventavano più difficilmente intercettabili comportamenti poco responsabili da parte di prestatori e debitori. Dodici anni dopo la crisi del 2008 scoppiò la pandemia da COVID-19. L’impatto sull’economia fu ancora più forte e di nuovo i Governi si trovarono a dover fronteggiare un aumento di spesa per la sanità e il sostegno dei redditi, mentre si riducevano le entrate. Il ricorso al debito rimase l’unica soluzione, per molti Paesi assai pesante, fino a risultare insostenibile.

«L’attuale sistema non garantisce e non incoraggia la sostenibilità dei prestiti né la risoluzione delle crisi del debito sovrano. Mentre il debito delle imprese è regolato da un quadro giuridico e istituzionale prevedibile, non esiste un quadro sovranazionale per i debiti sovrani insostenibili e questo porta a gravi inefficienze e iniquità».

Stefano Zamagni, già Presidente

della Pontificia Accademia

delle Scienze sociali, dicembre 2024

Nel 2020, i Paesi del G20, insieme a FMI e Banca mondiale, proposero di sospendere il pagamento del servizio del debito fino alla fine della emergenza sanitaria, adottando la Debt Service Suspension Initiative (DSSI), una misura però non risolutiva del problema. Successivamente proposero il Common Framework for Debt Treatment beyond the DSSI, una iniziativa in cui i creditori pubblici accettano di cancellare i debiti insostenibili a patto che il debitore ottenga lo stesso trattamento anche da parte dei creditori privati. Questa condizione mira a evitare che il condono del debito avvantaggi altri creditori, magari più restii alla cancellazione perché più spregiudicati. Questa iniziativa ha provocato una vivace discussione sui criteri di sostenibilità del debito, ma non ha avuto un grosso impatto. Dal 2020 solo quattro Paesi hanno avviato i negoziati (Ghana, Etiopia, Ciad e Zambia) e dopo tre anni solo Zambia e Ciad hanno siglato il Protocollo d’intesa che avvia l’esecuzione degli accordi di riduzione del debito. Questo esiguo numero mostra che il Common Framework nella sua forma attuale non è uno strumento efficace per affrontare e risolvere il problema del debito.

Tra le ulteriori cause che incidono sull’indebitamento estero, infine, va menzionata la volatilità dei prezzi delle materie prime, che influenza esportazioni e importazioni dei Paesi debitori, spesso fortemente dipendenti dal commercio con l’estero. Questo fenomeno, rilevante anche per l’accesso al cibo, incide in modo diverso da Paese a Paese. Più generale è invece l’impatto degli alti tassi di interesse a cui fanno ricorso le banche centrali per combattere l’inflazione causata prima dalla repentina ripresa dopo la pandemia, e poi dall’impatto della guerra in Ucraina, in particolare sul prezzo dei prodotti energetici. In conseguenza, il servizio del debito diventa più oneroso per tutti.

Quali prospettive oltre il 2025

Il quadro che abbiamo descritto è analogo a quello del 2000, quando si ottenne un cambio di paradigma fondamentale: il debito non fu più considerato un problema di insolvenza dovuto a responsabilità dei debitori, ma un nodo sistemico che richiedeva una risposta politica per creare nuove condizioni di solvibilità e, nel linguaggio del Giubileo, offrire una nuova partenza in condizioni di dignità per tutti. Questo fu possibile anche perché gli attori in gioco erano pubblici, in particolare i creditori: Governi dei Paesi del Nord del mondo o istituzioni finanziarie internazionali. Oggi fra i creditori troviamo numerosi soggetti privati. Per alcuni di questi, che hanno usato risorse provenienti dai risparmiatori per prestare il denaro senza agire in modo spregiudicato, è più difficile affrontare cancellazioni. Per questo è importante avviare una riflessione che conduca a una definizione più condivisa del concetto di sostenibilità del debito e degli strumenti per intervenire quando la situazione precipita.

Un’azione sul debito e più in generale sui temi finanziari è doverosa anche in ragione della emergenza climatica che il pianeta sta affrontando, che origina nuove spese e nuovi fabbisogni finanziari per mitigare il cambiamento e affrontarne le conseguenze. Come papa Francesco ricorda spesso, il debito ecologico si lega a una responsabilità storica dei Paesi di più antica industrializzazione, che hanno sottratto risorse naturali dal Sud del mondo e li costringono tuttora ad affrontare le conseguenze dell’inquinamento che essi producono, come riscaldamento e desertificazione.

La società civile internazionale, già promotrice delle iniziative sul debito in occasione del Giubileo del 2000, è di nuovo protagonista, in un quadro oggi politicamente molto diverso. Le iniziative promosse si collocano all’interno del CSFFD Mechanism (Meccanismo di coordinamento della società civile internazionale sul finanziamento dello sviluppo), che raccoglie contributi da tutto il mondo e li sottopone ai Governi, alle istituzioni finanziarie internazionali e all’ONU. In occasione del Giubileo 2025, Caritas Internationalis, insieme a numerosi partner, ha lanciato la campagna Turn Debt into Hope (“Trasformare il debito in speranza”), che propone, tra le varie iniziative, una petizione internazionale per la cancellazione del debito, da sottoporre a Governi e istituzioni internazionali. In Italia si è avviata la campagna “Cambiare la rotta – Trasformare il debito in speranza”, collegata a quella internazionale, che raccoglie il contributo di molte organizzazioni dentro e fuori il mondo cattolico per sviluppare un’azione di sensibilizzazione e formazione sul territorio, in dialogo con la rete GCAP Italia (Global Call for Action against Poverty, <www.gcapitalia.it>), che rappresenta le organizzazioni della società civile italiana nel confronto con le istituzioni su questi temi.

Le proposte della società civile convergono sulla necessità di trovare soluzioni per aumentare lo spazio fiscale dei Governi, gestire le crisi odierne e definire regole condivise per prevenire quelle future. Una prima proposta riguarda l’uso dei diritti speciali di prelievo, per realizzare una iniezione di risorse nei bilanci dei Paesi membri del FMI. Si tratta di una sorta di dono che non origina debito né perdite di capitale per il FMI grazie al suo particolare statuto. Una prima emissione è stata fatta durante il 2021 per la crisi del COVID-19. Oggi è in discussione la ripartizione di queste risorse, che in buona parte non sono state ancora utilizzate, insieme alla possibilità di una ulteriore emissione. Questo intervento offre però solo risorse una tantum.

Per saperne di più

Banca Mondiale:

Statistiche: <www.worldbank.org/en/programs/debt-statistics/ids>;

International Debt Report 2024: <www.worldbank.org/en/programs/debt-statistics/idr/products>;

Data blog: <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/international-debt-report-2024--low--and-middle-income-countries>.

Conferenza Internazionale ONU sul Finanziamento dello sviluppo (FFD4):

<https://financing.desa.un.org/ffd4>;

<https://financing.desa.un.org/ffd4/elementspaperinputs>.

CSFFD Mechanism:

<https://csoforffd.org/work/debt>;

<https://csoforffd.org/resources/civil-society-ffd-mechanism-submission-to-ffd4-elements-paper>.

Campagne in corso:

Turn Debt into Hope (Caritas Internationalis): <https://turndebtintohope.caritas.org>;

Cambiare la rotta (Italia): <https://cambiarelarotta.it>.

È necessario invece affrontare il tema della riforma dell’architettura finanziaria internazionale. Per questo, la proposta della società civile è di creare un meccanismo indipendente, presso l’ONU, partecipato da tutti i debitori e i creditori, pubblici e privati, che intervenga con diverse finalità: ridefinire i criteri di analisi della sostenibilità delle condizioni di indebitamento con la partecipazione della società civile e di attori indipendenti; esaminare alla luce di questi criteri le situazioni di indebitamento e gestire le crisi promuovendo cancellazioni e alleggerimento del debito; creare regole condivise per l’erogazione di nuovi prestiti futuri; definire clausole che permettano cancellazioni e riduzioni automatiche del debito finanziario di un Paese in caso di crisi ambientale, economica e sociale.

Queste richieste guardano oltre il Common Framework e sono in discussione in questi mesi, durante la preparazione della IV Conferenza internazionale dell’ONU sul finanziamento dello sviluppo, che si svolgerà a Siviglia (FFD4, 30 giugno-3 luglio 2025). L’auspicio è che nella Conferenza si faccia un passo in avanti sull’architettura finanziaria internazionale, convergendo sulla creazione di Convenzioni quadro ONU in tema di debito e di cooperazione internazionale e di fiscalità. Le drammatiche tensioni geopolitiche che hanno alterato gli equilibri internazionali e la frammentarietà delle relazioni internazionali potrebbero paradossalmente creare le condizioni per concordare regole che offrano una maggiore stabilità rispetto all’attuale condizione, che con la sua insicurezza penalizza tutti gli operatori. I prossimi mesi diranno se su questa materia prevarrà il senso di responsabilità comunitario o l’arrogante irresponsabilità dei leader più provocatori.

...