In poco più di dieci anni dalla fondazione, Alternative für Deutschland (AfD) è diventato uno dei partiti tedeschi più forti. Analisti e commentatori prevedono che possa conquistare addirittura il secondo posto in termini di suffragi alle elezioni federali anticipate di febbraio 2025. Come si spiega tanto successo?

L’AfD ha esordito nel 2013 come partito alto-borghese. Nel 2014 solo uno dei suoi elettori su dieci si diceva preoccupato per la propria situazione economica, e uno su tre rientrava nel 20% più ricco della popolazione. Si presentava inoltre come un “partito di professori” e di tecnici, dimostrando però fin dall’inizio una buona presa sull’elettorato, ottenendo il 4,7% nelle elezioni federali del 2013 e risultati a due cifre nelle elezioni locali del 2014. Tuttavia, la componente più liberal-conservatrice ha cominciato a essere accantonata con l’estromissione dalla presidenza del fondatore, Bernd Lucke, nel luglio 2015. In quel frangente circa 2mila iscritti (quasi uno su cinque) hanno lasciato il partito. Ciò è accaduto per il progressivo affermarsi di posizioni antislamiche e xenofobe, di un orientamento nazionalista, antioccidentale e decisamente filorusso e di una sempre più forte critica alla democrazia, che hanno trasformato l’AfD in un partito di protesta e di cittadini arrabbiati.

Andreas Püttmann ha studiato scienze politiche, storia e diritto costituzionale a Bonn e Parigi. È stato assistente di ricerca presso la Fondazione Konrad Adenauer di Bonn. Ora vive a Bonn e lavora come giornalista e consulente freelance, specializzato nel rapporto tra Chiesa e politica, nel pensiero cristiano democratico, in sociologia della religione e populismi di destra.

Durante le varie crisi susseguitesi tra il 2015 e il 2020, culminate nella pandemia da COVID-19, il pensiero antiliberale, antipluralista, antidemocratico e nazionalista si è diffuso fra i settori più conservatori del centro politico e fra i disoccupati. In questo scenario, l’AfD ha continuato a crescere fino a raggiungere circa 50mila iscritti, in controtendenza rispetto agli altri partiti e nonostante vari litigi e scandali, e a penetrare anche nei collegi elettorali tradizionalmente di sinistra. La teoria secondo cui l’AfD sarebbe solo un partito di protesta, dunque, non è più sostenibile. Il tasso di fidelizzazione degli elettori è ormai elevato: del 22% che si dichiarava favorevole all’AfD nei sondaggi di gennaio 2025, il 17% era già sicuro del proprio voto.

Qual è la strategia alla base del successo del partito?

Il loro modo di procedere appare chiaramente da un documento riservato del 2017, in cui si afferma l’efficacia delle tecniche di polarizzazione e radicalizzazione, rispondendo colpo su colpo a ogni presa di posizione dei partiti tradizionali. Si tratta di una strategia per massimizzare l’attenzione su di sé, finalizzata ad attrarre voti, ricercando deliberatamente il politicamente scorretto, usando parole chiare e forti e provocazioni accuratamente pianificate. Un partito che si definisca democratico non può competere con l’AfD su questo piano.

Demonizzazione e ridicolizzazione degli avversari, delegittimazione delle istituzioni democratiche, spacciate per quasi dittatoriali, e retorica aggressiva rappresentano gli ingredienti principali del successo del partito, che ha dato il via a una dinamica socio-psicologica senza precedenti nella storia della Repubblica federale tedesca: in molti possono testimoniare la rapida radicalizzazione di familiari e amici verso posizioni di estrema destra. Un ruolo importante è stato svolto dall’abilità dell’AfD di servirsi dei social media come efficace macchina del consenso. L’ascesa del populismo di destra è stata agevolata dall’affermarsi dei new media, con l’allentamento degli standard deontologici del giornalismo. L’AfD è diventata rapidamente una presenza rilevante, prima su Facebook e ora anche su TikTok.

L’AfD beneficia della vicinanza a movimenti di estrema destra attualmente in crescita. Ce ne può dare qualche esempio?

Negli ultimi anni all’estrema destra dello spettro politico nazionale si è formata quella che è stata definita una sorta di setta, che raggruppa vari movimenti estremisti e si presenta come alternativa radicale a quello che un tempo era considerato il Grundkonsens (consenso di base) in Germania e ora viene disprezzato come mainstream.

I principali partiti politici tedeschi

SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Partito socialdemocratico di Germania): è il più importante partito del centrosinistra tedesco, considerato il più antico partito politico europeo tuttora in attività. Ha fatto più volte parte di coalizioni di governo, fino all’ultimo cancellierato di Olaf Scholz.

CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands, Unione cristiano-democratica) e CSU (Christlich-Soziale Union in Bayern, Unione cristiano-sociale in Baviera): partiti gemelli di orientamento democristiano, liberale e conservatore, sono la principale forza politica di centrodestra, dalle cui fila provenivano i cancellieri Kohl e Merkel.

FDP (Freie Demokratische Partei, Partito liberale democratico): di orientamento liberale, ha rappresentato fin dalle origini una sorta di “terzo polo” tra SPD e CDU/CSU. Parte dell’ultima coalizione di governo a sostegno del cancelliere Olaf Scholz, ne è uscito a novembre 2024, portando in breve alla sua caduta.

Alleanza 90/I Verdi (Bündnis 90/Die Grünen): nato nel 1993 dalla confluenza dei due movimenti ambientalisti dell’ex Germania orientale e occidentale, con posizioni progressiste e pacifiste, dopo aver raccolto un buon numero di consensi come alternativa a CDU e SPD, sorpassata addirittura nelle elezioni europee del 2019, e aver sostenuto il Governo uscente, appare oggi più ridimensionato.

A questa galassia appartiene ad esempio il movimento dei Reichs-bürger (25mila membri nel 2023, di cui almeno 2.500 radicalizzati), che non riconoscono l’attuale Stato tedesco e sostengono la necessità di una vera e propria “secessione” dalla cultura istituzionale dalla Repubblica federale. Tale ideologia è sostenuta da alcuni media, in particolare dalla rivista e blog Sezession e dal settimanale Junge Freiheit, una sorta di organo non ufficiale dell’AfD. Contro le aspirazioni egualitarie e liberali del femminismo e la presunta “omosessualizzazione” della società, questi movimenti promuovono valori e virtù “virili”. La democrazia parlamentare viene definita come effeminata, femminilizzata e pervertita. Il 56% dei sostenitori dell’AfD si riconosce pienamente in tale ideologia, e il 34% almeno in parte.

Qual è oggi la percezione generale riguardo alla democrazia in Germania, e in particolare fra gli elettori dell’AfD?

Nel 2019, in occasione del 70° anniversario della Costituzione della Repubblica federale tedesca, promulgata nel 1949, si sono detti sostanzialmente soddisfatti del funzionamento della democrazia il 59% degli abitanti della ex Germania occidentale e il 41% degli abitanti della ex Germania orientale. La posizione di questi ultimi corrisponde alle tendenze illiberali di altri Paesi dell’ex blocco sovietico. Sono maggiormente insoddisfatti gli uomini tra i 50 e i 64 anni, i diplomati rispetto ai laureati, gli operai e i liberi professionisti rispetto agli impiegati e ai dipendenti pubblici.

Per quanto riguarda l’AfD, dieci anni fa l’81% dei suoi sostenitori si diceva soddisfatto della forma di governo democratica, mentre oggi lo afferma solo il 14%: una vera e propria implosione che difficilmente può essere spiegata come una reazione razionale. Secondo le indagini demoscopiche, rispetto ai sostenitori della sinistra radicale sono pochi quelli dell’AfD a ritenere importanti la parità di diritti tra uomini e donne o il divieto di discriminazione in base al Paese d’origine, alla lingua, alla religione, ecc. Accade l’opposto per la protezione della proprietà privata e della privacy. Gli elettori dell’AfD, la cui età media tende nelle ultime rilevazioni ad abbassarsi, affermano più facilmente: «Faccio abbastanza per lo Stato» e meno spesso: «Lo Stato fa abbastanza per me». Appaiono dunque caratterizzati da un certo senso di superiorità ed egocentrismo, inscrivendosi nella mentalità di quella che è stata definita l’età del narcisismo.

Nel 2023, uno studio della Fondazione Friedrich Ebert ha rilevato che per il 27% di tutti gli intervistati e per il 67% dei sostenitori dell’AfD la democrazia porta a «compromessi odiosi» piuttosto che a decisioni efficaci. In uno studio dell’Università di Hohenheim del 2023 il 15% degli abitanti dell’ex Germania occidentale e il 21% di quelli dell’ex Germania orientale hanno dichiarato che «il nostro Paese è ormai più simile a una dittatura che a una democrazia» e quasi il 30% dei cittadini tedeschi di fatto non sa più distinguerle. Anche le teorie cospirative sono molto diffuse, con una crescente incidenza da dopo la pandemia: secondo lo studio Die distanzierte Mitte, un quarto della popolazione e il 67% dei sostenitori dell’AfD credono in «organizzazioni segrete che hanno grande influenza sulle decisioni politiche», mentre un altro quinto ne riconosce un’influenza parziale.

Come si caratterizza la retorica dell’AfD sul sistema politico?

Il linguaggio e la rilettura della situazione politica da parte dell’AfD paiono decisamente in contrasto con una cultura costituzionale democratica. Ad esempio, nel programma politico del partito si polemizza contro la «distruzione dello Stato costituzionale» da parte di «una classe politica di politici professionisti il cui principale interesse è il potere, lo status sociale e il benessere materiale». «Solo il popolo della Repubblica federale di Germania», si conclude, «può porre fine a questo illegittimo stato di cose». Si dà voce al disprezzo di ogni tipo di pluralismo, nonché della necessità di formare coalizioni e trovare compromessi, tipica di ogni democrazia. Si tratta di una critica che porta all’estremo uno sprezzante scetticismo nei confronti del Parlamento, che si esprime ad esempio nella richiesta che il popolo possa votare sulle leggi già approvate dalle Camere, o addirittura di sottoporre a un non meglio precisato consenso popolare anche la ratifica dei trattati internazionali. Da un lato si nota un forte afflato antipolitico, con la critica nei confronti degli istituti fondamentali della democrazia rappresentativa, dall’altro si opta per una politicizzazione estrema, servendosi sistematicamente della dicotomia amico-nemico.

L’AfD è anche particolarmente ostile ai migranti e desiderosa di disfarsi del fardello del senso di colpa nei confronti del passato nazista del Paese.

La posizione dell’AfD pare qui riflettere una caratteristica trasversale del suo elettorato: la paura e l’ostilità verso lo straniero e il “diverso”, dall’immigrato, al sessualmente “deviante”, ai fedeli di altre religioni. Tale avversione assume spesso un atteggiamento difensivo, unito a una narrazione fondata sullo schema “Noi contro loro”. Si tratta di una lotta di classe che da tempo mette d’accordo l’alta borghesia con la classe operaia: razzismo e xenofobia, oggi intesi più culturalmente che biologicamente, sono, per così dire, il vero “oppio dei popoli”, che permette a chi si ritiene escluso o emarginato di ritrovare un senso di autostima e il proprio posto nella società.

Altro tema delicato è il revisionismo storico, che secondo i sostenitori dei movimenti di estrema destra mirerebbe a rafforzare l’identità nazionale: il cosiddetto Schuldkult, letteralmente “il culto della colpa”, come rifiuto radicale del passato nazista e antisemita, minerebbe la vitalità della nazione e la sua autoaffermazione. Il memoriale dell’Olocausto di Berlino è stato così definito un «monumento della vergogna» e si è chiesta una «svolta di 180 gradi nella politica della memoria», rivendicando «il diritto di essere orgogliosi dei risultati ottenuti dai soldati tedeschi nelle due guerre mondiali».

Che ruolo riconosce l’AfD alla religione cristiana e qual è la risposta da parte dei credenti?

Le Chiese cristiane non sono riconosciute come forze sociali rilevanti, ma menzionate solo in ottica antislamica. Nel programma dell’AfD l’islam è menzionato ben 27 volte, mentre il cristianesimo una sola, come una delle tre fonti della «cultura dominante» tedesca, e due come aggettivo, in «cultura cristiana occidentale» e «giudeo-cristiana».

C’è un piccolo e rumoroso gruppo di sostenitori cristiani dell’AfD, che ne apprezza in particolare le posizioni a favore della cosiddetta famiglia tradizionale: nel programma elettorale, omosessuali e transessuali vengono presentati come un gruppo privilegiato e come una minaccia, le famiglie monogenitoriali sono considerate problematiche e viene affermata la centralità del modello padre-madre-figli. Il sostegno alla famiglia tradizionale è motivato anche come forma di contrasto al declino demografico e in funzione antimmigrazione: si esaltano le famiglie tedesche con molti figli, mentre i «bambini provenienti da famiglie di fondamentalisti musulmani» rappresenterebbero solo future minacce alla sicurezza nazionale.

Secondo vari sondaggi, cattolici e protestanti sostengono l’AfD in misura minore rispetto a chi non si riconosce in queste confessioni religiose. Alle elezioni legislative del 2021 l’AfD ha ottenuto il voto dell’8% dei cattolici, del 9% dei protestanti e del 14% degli altri, mentre alle europee del 2024 del 12% dei cattolici, del 14% dei protestanti e del 19% degli altri. Se consideriamo solo i cristiani praticanti, i consensi paiono scendere ulteriormente.

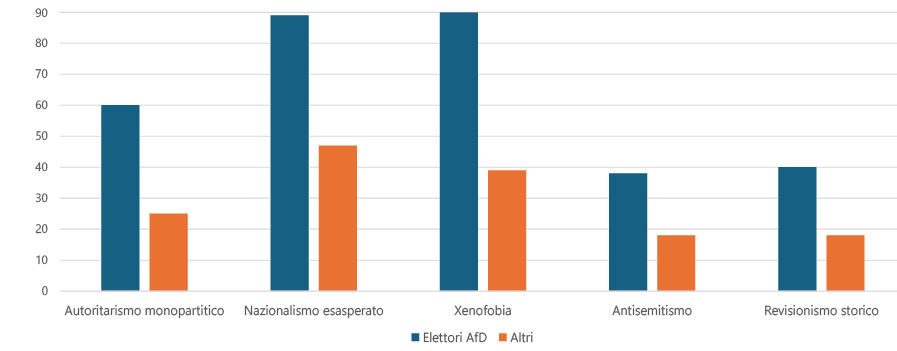

Per quanto riguarda le prese di posizione ufficiali, il 22 febbraio 2024 la Conferenza episcopale tedesca ha adottato all’unanimità una dichiarazione intitolata Il nazionalismo populista e il cristianesimo sono incompatibili. Ma già nel 2017, sette anni prima, il card. Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga e all’epoca presidente della Conferenza episcopale tedesca, aveva indicato alcune “linee rosse” invalicabili nella prospettiva della dottrina sociale della Chiesa: xenofobia, razzismo, antisemitismo, ostilità nei confronti di altre comunità religiose, nazionalismo esasperato, indifferenza per la povertà, retorica violenta e antidemocratica. Nello stesso anno, alcuni esperti di morale sociale incaricati da diverse diocesi cattoliche di esprimersi sulle posizioni dell’AfD erano giunti alla conclusione che sono sostanzialmente incompatibili con la dottrina sociale della Chiesa.

Quali effetti sta provocando l’AfD sul sistema politico tedesco, in particolare nel campo del centrodestra?

Sebbene la maggioranza dei sostenitori dell’AfD non provenga dall’area politica della CDU/CSU, alcuni politici conservatori di questo partito hanno pensato che, prendendo le distanze da alcune delle politiche più liberali di Angela Merkel (cancelliera dal 2005 al 2021), soprattutto quelle di accoglienza dei rifugiati nella crisi del 2015, sarà possibile conquistare parti rilevanti dell’elettorato dell’AfD. Tuttavia, l’analisi dei flussi mostra che quasi nessun elettore è passato dall’AfD alla CDU/CSU. Il profilo alto-borghese e liberale dal punto di vista economico di Friedrich Merz, candidato cancelliere per la CDU/CSU, pare piuttosto una minaccia per l’FDP, che sta attualmente lottando per la sopravvivenza parlamentare dopo aver provocato la caduta della coalizione di Governo un anno prima del termine naturale della legislatura.

Piuttosto l’AfD è riuscita a destabilizzare la CDU/CSU. Il Brand-mauer, invocato da Merz contro i radicali di destra, si è sgretolato, soprattutto nelle elezioni locali nella parte orientale del Paese, ed è stata l’AfD a spingere la CDU/CSU significativamente a destra, provocando l’emarginazione delle anime cristiano-sociali e liberali del centrodestra tedesco. Alcuni politici di spicco del partito, come l’ex ministro della Sanità Jens Spahn, si sono lanciati in una competizione per superare l’AfD nella retorica populista di destra. Definendo il proprio partito come «un’AfD con sostanza», Merz ne ha fatto la pietra di paragone per la CDU, mentre ha individuato nei verdi il principale avversario, emulando la destra estrema nelle invettive contro il «turismo sociale» (dei rifugiati ucraini) e i «piccoli pascià» (i figli dei migranti). Nonostante questa strategia, nei sondaggi di inizio 2025 la CDU/CSU non riesce a raggiungere il 30%, non traendo troppo beneficio nemmeno dalla generale insoddisfazione nei confronti del Governo in carica.

Da parte loro, i populisti di destra stanno conducendo la campagna elettorale affermando che la CDU/CSU formerà comunque una coalizione con i socialdemocratici o i verdi, senza promuovere alcun reale cambiamento politico. Di fatto, la stessa AfD, a causa delle sue posizioni estreme e del fatto che non può né vuole formare coalizioni con gli altri partiti principali, da anni favorisce indirettamente la formazione di Governi più spostati a sinistra, che non corrispondono al clima più conservatore del Paese. Nel caso probabile in cui la CDU/CSU uscisse vittoriosa dalle prossime elezioni, il fatto che sarà costretta ad adottare misure impopolari e a occupare il centro politico in una nuova coalizione potrebbe aprire nuovi spazi per l’AfD e attirare elettori insoddisfatti. Il suo elettorato potenziale è stimato fino al 30%.

Così, a soli undici anni dalla sua fondazione, l’AfD è riuscita a cambiare le coordinate politiche e il sistema dei partiti in Germania senza mai entrare in una coalizione di governo. Imponendo la sua agenda e la sua retorica aggressiva, non solo non si è indebolito, ma ha acquistato ancora più credito tra i suoi elettori. La storia della Germania mostra come la rincorsa a destra delle forze politiche più moderate le abbia portate a essere inghiottite da quelle più radicali ed estremiste. Che la storia effettivamente possa ripetersi allo stesso modo è discutibile, ma la possibilità di imparare qualcosa da essa dovrebbe essere tenuta in particolare considerazione.